900917

さらば謎の町リスボン

さて。友も無事復活したことだし、我々も出発しよう。 名残惜しいけれどこれで海(とどうしても言いたくなる…)ともオサラバだ。

町へと続く大きな門壁をくぐる。何度もくぐった門だ。 げっ。なんじゃこりゃ。我が目を疑う。 通りはうって変わった華やかさとともに人波で埋め尽くされている、 ていうか何処から急にあれだけの人間が溢れ出てきたと言うのだろうか。 今日は月曜日だからなのか、するとこれが本来のバイシャ地区の姿だったのか。 いかん、まだ状況に脳がついてゆけてない。 初めてブティックや装身具など様々なショップが営業しているところを見る。 2日間死んだようだった町はごくごく普通の繁華街として活気づいている。 ヨーロッパにおいての週末事情を決して知らない理由ではない、 けれどロンドン、パリでは町の中心部がここまで極端ではなかったと思う。 妙だ。この町は本当にへんだ。週末そして常日どちらがデフォルトなんだろう。

気を取り直してリベルターデ大通りを上ってゆく。 『ディック・トレイシー』がかかっていた映画館、次回上映はどうやらブルース・ウィリス主演もの。 坂の町リスボン。大通りからも何本も脇へ路地が生まれ、それは上り坂になっている。 その坂になった路地の一つには かわいらしい橙色×白色のツートンカラーのケーブルカーが止まっている。 リスボン名物なのだと言われているものだ。

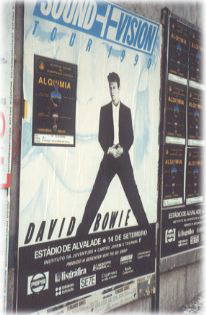

別の路地を上がってみよう。 ゆるやかなカーブを伴いのぼり坂が続く。 その壁には一面デヴィッド・ボウイのポスターがはりめぐらされている。 ―SOUND + VISION TOUR 1990― 幾人ものBowieが道行く者を凝視する。 しつこいが、この町の何処にそんな大ホールがあったんだろうか…。

リベルターデ大通りに戻り更に上ってゆく。次第に周辺は静寂を取り戻す。 今まであまり見かけなかった所謂高級店といったところが軒を連ね始める。 当地のシャンゼリゼと呼ばれる所以か (正直この表現にはあまり頷けない。 まぁ、日本でも各地に銀座が溢れている理由でエラそうな事はまったく言えんが)。

黄昏迷子

確かめに行こう。 ポンバル侯爵広場を経て、左へ曲がる。 そこには“近代的なリスボン”が現れ…ない。 心底動転した表情で信じられないと口走る友、 確かにここを曲がればあったのだと力説する。 まるで狐につままれたような気分だ。 たぶん…道を間違えたのだろう、そうに違いない、そうだよね、 とお互い納得させるように言い聞かす。

仕方なく適当に足の向くまま黄昏のリスボンを歩き続けよう。 気がつけばもうだいぶんと暗くなってきている。 アリアンス・フランセーズなのか建物が目に入る。 途中小さなミニ・スーパー(コンビニですね、いうなら)を見つけ入る。 ミネラルウォーターの大きなボトルとレモン味のYOPを買う。 レモン味は初めてだ。が、またしても美味。YOPは本当に最高だ。 次のスペインでも手に入るだろうか…。

歩いていた通りは途中から今度は下り坂がえんえんと続く形になった。 町が、生活が黄昏の中へ溶け出してゆくようだ―よくこれだけ気障なことが書けるものだと 自分に突っ込みたくなるところですが。 先のMini Precoという少し山手にある小さな店から町の中心部へ降りてゆく坂の続く町並みは、 個人的にとても好きだった。 もしこの辺りにホテルがあるならば、次の機会は拠点にしてみたいなぁとも思ったりも。 落ち着いた佇まいのしゃれた閑静な住宅街で、でいて同時に人肌のあたたかさもあわせ持つ雰囲気。 この辺りは敢えて言うなら、パリとかの匂いに近かった、個人的にだが。 もちろんごちゃまぜっぽい町も気に入ってるけれど、 そのそれぞれの個性の違いでありそれぞれに魅力を感じたといったあたりかな。 ただ、今まで触れたことのないリスボンの一面であったのは確かで、新鮮な驚きがあったらしい。 この山手の一帯が何処の何ていう町なのかさっぱり解ってないのが惜しまれます。

“近代的リスボン”は結局見つからないまま終わり、リベルターデ大通りに戻った頃には もうすっかり日は落ちて暗くなっていた。 本当に存在していたのだろうか、はたまた幻覚だったのか… それとも異次元へのトリップだったのだろうか。 全ては謎のままだ。謎の町りすぼん。あなどれない…。

つまりこういうことだったのか

バイシャ地区はまばゆい光がこうこうと周辺を照らしまぶしい程だ。 夜が更けるにつれ一層賑わいを増している。 いきなりのド派手な展開に度肝を抜かれた我々はもうその理由を探す気力もない。 本当に、最後の最後まで奥深(すぎる)リスボン。 単に週末入りした自分たちがミスっただけなのか…おそらくそれが正解。シクシク。 常日入りしていたら印象は全然違ったものになってたと思う。 ただそこまで落差があるのがリスボン…そんな気はする。 もう町を出てゆく時、その賑わいを見せつけるような大どんでんがえしされた私は この時密かに心に誓っていた。 絶対この仇をとりにきてやるからな…また来るからな、 そん時は聴けなかったファドも絶対聴いてやる…いや、聴かせてね、うぇぇぇん。

―その後サッカー好きになる運命にあることをこの時の自分は未だ知らない。 “黄金世代”と呼ばれた彼らの時代が花開きつつあったことも。 そしてその一員である未来のポルトガル代表10番を応援する身になることも。 という理由で、再びポルトガルを訪れたい理由が増えることも―

再びコメルシオ広場まで下りる。 そこからサンタ・アポローニャ駅までの道のりは街灯もなく殆ど真っ暗。 今まで日のある時間帯しかこの海沿いの通りを歩いていなかったので、そういえば 街灯の有る無しなど考えたことすらなかった。人通りすらまったく無いに近い (独りだったらさすがに躊躇したかもしれない)。

右手では相変わらず穏やかなテージョが今も軽く波音をたてている。 闇の中で波打ち寄せる海(ではないが)というのは、何だかとても美しく。 了解したはずの別れの決心を躊躇わせるようなところがある。名残惜しくてやるせない。 どうしてか自分でもよく解らないのだけれど、 ここの海(ではないが)とはちょっと離れがたい。単にあまりに居過ぎたせいなのか。 このテージョに沿った真っ暗な道をどれほど歩いた後だろう、やっと灯りが見えてきた。 おそらく20分以上は歩いていたと思うが。

サンタ・アポローニャだ。 トイレの汚い駅だった。 到着早々にそのトイレの中で地面に落とした貴重品袋は、今もちゃんと腰にまかれている。 あの時はマジで泣きたくなったものだった。 清掃直後(とせめて思いたい)なのか、床は若干濡れていたりもした。 でも、どちらが大事かといえば仕方がない、 別に場所がどうあれ落としたそれを身につけたところで死ぬわけではない。 これが我々が身につけつつあった価値観だった。